浄厳院の文化財

安土城下にひらかれた浄厳院は、織田信長ゆかりの浄土宗寺院。桃山時代の本堂や滋賀県最大級の楼門が立ち並び、堂内には平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像を手がけた定朝に連なる、高さ約2.7メートルの阿弥陀如来坐像が安置されています。歴史の息づく空間で現代アートと響き合う体験をお楽しみください。

本堂

国指定重要文化財

浄厳院本堂は、桃山時代の建築で、織田信長が旧寺院・興隆寺の弥勒堂を移築して本堂としたと伝わります。堂内に立てば、戦国の歴史を宿す静寂と荘厳さに包まれ、特別な時間を体感できます。

階段に設置されたオレンジのモニュメントは「滝 直」氏の作品(2024年度芸術祭)です。

木造阿弥陀如来坐像

国指定重要文化財

浄厳院本尊の阿弥陀如来坐像は、鎌倉時代の作で、台座の上から高さ約2.7メートルを誇る堂々たる仏像です。平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像を手がけた定朝の流派によると伝えられ、穏やかな面差しと力強い体躯が見事に調和しています。その光背には平等院とはやや体勢の異なる複数の飛天が舞っており華やかさが際立ちます。光背の上部がわずかに欠けているのは、大仏が本堂内に収まるよう信長が切断を指示したからだと伝えられています。堂内で仰ぎ見るその姿は圧倒的で、訪れる人に深い安らぎを与えてくれます。

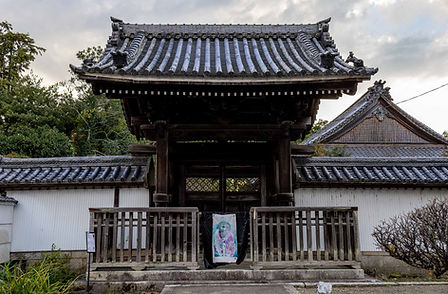

楼門

国指定重要文化財

浄厳院の楼門は、室町時代に前身の慈恩寺で建立されたと伝わる由緒ある門です。滋賀県内でも最大規模とされ、堂々たる姿で参道を行き交う人々を迎えます。甲良大工による造営とも伝わり、長い歴史の中で培われた匠の技と風格を今に伝えています。

仁王像

楼門を守る仁王像は、迫力ある体躯と鋭い眼差しで参拝者を迎えます。木の地肌が露わな現在の姿も迫真の迫力ですが、漆工家の観察によれば、かつては彩色が施されていた痕跡も残るとされ、往時の鮮やかな姿に想いを馳せられます。

鐘楼

近江八幡市指定有形文化財

浄厳院の鐘楼は、江戸時代中期に建てられた二階建ての古風な建築です。上層には高欄付きの回廊が巡り、下層は袴腰形式の堅固な造りとなっています。二階からは境内や周囲を望む景色も楽しめ、歴史ある佇まいとともに訪れる人に特別な体験を与えてくれます。

芸術祭では例年一階と二階に作品が飾られ人気のスポットになっていますが、階段が急であるためお気をつけください。

詳しくはFAQ(よくある質問)をご覧ください。この文をタップ(クリック)するとFAQページに移ります。

木造釈迦如来立像

近江八幡市指定有形文化財

木造釈迦如来立像は鎌倉時代の作とされ、両肩を覆う衣が胸元で同心円状に広がる珍しい造形で、京都・清凉寺の像とも通じます。近年、釈迦堂ではなく本堂の奥に移されました。釈迦堂から本堂へ移す際には布でぐるぐる巻きにされ、まるでミイラのようになった写真が新聞に掲載されました。堂内で出会うその穏やかな姿は、静けさの中に深い存在感を放っています。

不動堂

近江八幡市指定有形文化財

浄厳院の不動堂は、1702年(元禄16年)頃の建築と推定されます。小ぶりながら端正な姿で本堂南東に立ち、宝形造・桟瓦葺の屋根と一間一間のコンパクトな構造が特徴です。訪れる人の心を静かに引きつける佇まいで、現在は位牌堂として静かに祈りを見守っています。

観音堂

浄厳院の境内にある小堂で、江戸中期・享保6年(1721)ごろの建立と伝わります。本来は観音菩薩をお祀りしていましたが、現在は像を納めておらず空堂となっており、芸術祭の会期中は展示空間として活用しています。素朴で古風な造りが静かな趣を生み、歴史の気配の中で現代アートと出会える一角です。

堂内に収められた仏像は「松山 淳」氏の作品(2024年度芸術祭)です。

宝篋印塔

近江八幡市指定有形文化財

境内の墓地には、慈恩寺の開基と伝えられる六角氏頼の供養塔とされる、南北朝時代の宝篋印塔があります。長い歴史を静かに刻む石塔は、訪れる人に時代を超えた祈りの重みを感じさせます。

和田惟政の墓

浄厳院の墓地入口近くにある和田惟政の墓は、戦国武将として高槻城主を務め、伊賀の守護にも関わった人物として知られます。宣教師ルイス・フロイスを織田信長に紹介したことでも歴史に名を残しました。静かに佇む墓碑は、戦国と宣教の交差する時代を今に伝えています。

勅使門

浄厳院の勅使門は、織田信長が天皇や、その使者を迎えるため築いたと伝わる格式の門。禅宗様の意匠が映える堂々たる姿が、戦国の権威を今に伝えます。

手前の柵に設置された絵画は「雀 蜂子」氏の作品(2024年度芸術祭)です。

庭園

浄厳院の庭は、中央に琵琶湖を模したとされる大きな池を配した回遊式庭園です。長く手入れが行き届かず草木が生い茂り、歩きにくい箇所もありますが、芸術祭の活動の中で少しずつ整備が進められています。

血天井

安土城下で織田信長が開いた「安土宗論�(安土問答)」は、浄土宗と法華宗の僧侶が激しく論じ合った歴史的な宗論で、その舞台が浄厳院です。伝承では、敗れた僧が刀で斬られ、その血が天井板に残り「血天井」と呼ばれるようになったと伝わります。また、宗論に勝利した浄土宗の念仏は「かちどき念仏」として今も響き、訪れる人は戦国の緊張と祈りの余韻を同時に感じ取ることができます。

血天井のある場所は、現在不明です。ぜひ探してみてください。